Publié en 2000, "Le Message" est un roman de la romancière et poétesse Andrée Chédid (mère de Louis Chedid et grand-mère de Mathieu Chedid dit M.).

Alors que Marie arpente les rues désertes pour rejoindre Steph et sceller leur amour, elle est touchée dans le dos par la balle d'un franc-tireur.

Anton et Anya, un couple d'octogénaires sur le point de quitter ce pays ravagé par la guerre, lui viennent en aide.

Médecin à la retraite, Anton constate que la blessure est profonde, mortelle même.

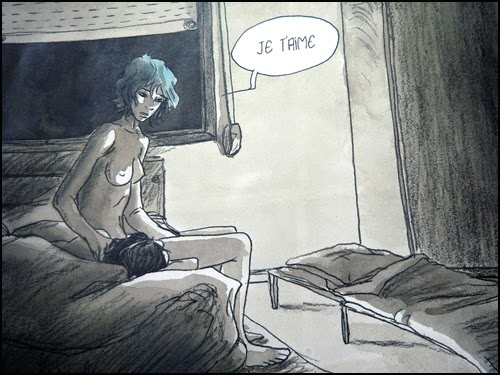

Tandis qu'il veille sur elle, Marie demande à Anya de porter son message à Steph afin qu'il vienne la retrouver.

Mais Steph, pensant qu'elle ne viendra pas, s'est engouffré dans un bus qui quitte le pays...

" Comment définir cette contrée, comment déterminer ses frontières ? Pourquoi cerner, ou désigner cette femme ? Tant de pays, tant de créatures, subissent le même sort.Dans la boue des rizières, sur l'asphalte des cités, dans la torpeur des sables, entre plaines et collines, sous neige ou soleil, perdus dans les foules que l'on pourchasse et décime, expirant parmi les autres ou dans la solitude : les massacrés, réfugiés, fusillés, suppliciés de tous les continents, convergent soudain vers cette rue unique, vers cette personne, vers ce corps, vers ce coeur aux abois, vers cette femme à la fois anonyme et singulière.A la fois vivante et blessée à mort.Depuis l'aube des temps, les violences ne cessent de se chevaucher, la terreur de régner, l'horreur de recouvrir l'horreur.Visages en sang, visages exsangues. Hémorragies d'hommes, de femmes, d'enfants,... Qu'importe le lieu ! Partout l'humanité est en cause, et ce sombre cortège n'a pas de fin.Dans chaque corps torturé tous les corps gémissent. Poussés par des forces aveugles dans le même abîme, les vivants sombrent avant leur terme. Partout. " p.29

Je ne connaissais pas encore la plume d'Andrée Chedid et comme ce titre-ci me faisait de l'oeil, je n'ai pas vraiment hésité à me le procurer.

"Le Message" prend place dans un contexte de guerre volontairement flou - ce qui donne au récit une portée universelle - au sein duquel l'auteure ancre une histoire singulière.

Marie et Steph se sont rencontrés durant l'enfance, perdus de vue pendant 10 ans avant d'enchaîner les périodes de querelles et de réconciliations.

Cette ultime rencontre devait les rapprocher pour toujours mais c'est malheureusement un destin tragique qui les attend.

Dès le début, lorsque Marie est blessée et que ses jours sont comptés, le récit prend de la vitesse.

Anya se hâte de partir à la recherche de Steph, Gorgio - un franc-tireur qui passait par là - court chercher une ambulance.

Cette impression d'urgence contraste avec la douleur physique de Marie - dont le corps s'abandonne lentement à la mort - et l'évocation de ses souvenirs heureux avec Steph.

Le temps s'étire, sans pour autant rendre le récit ennuyeux, d'autant que les chapitres sont très courts.

Bien sûr, j'ai aimé ce couple solide formé par Anton et Anya et ces amants maudits que sont Marie et Steph.

Mais le personnage qui m'a tout de même semblé le plus intéressant est Gorgio. Tête brûlée, il s'est engagé dans le camp ennemi par opposition à son père mais ne s'est jamais vraiment posé de questions quant aux conséquences de cette décision.

Réfugié en haut d'un bâtiment abandonné d'où il fait le guet et tire sur ce qui bouge encore, il passe son temps libre à découvrir la littérature et ses enseignements.

J'ai aimé suivre son cheminement à travers des citations recueillies dans des livres mais aussi sa prise de conscience lorsqu'il se voit directement confronté à la douleur et à la mort.

Anton, Anya, Marie, Steph, Gorgio sont des personnages unis par un lien invisible : ils se reconnaissent en tant qu'êtres humains et semblent partager une solidarité dans la douleur.

De quoi trancher un peu avec le pessimisme auquel on est tenté de céder durant la lecture.

Un récit poétique et simplement beau.

Si vous avez d'autres titres d'Andrée Chedid à me recommander, je suis preneuse :)